不是所有的的事情,都是我能控制的;也不是所有的事情,都是与我有关的。

这个道理是我在工作了多年后才有了深刻的体会。

在自己不能控制的事情上面投入过多的精力,或者在与自己无关的事情上花费太多时间,都会让自己陷入到「无尽的当下」之中。

无尽的当下,这个词是我从李笑来的作品中拿来的。「活在当下」是很多人的信条,他们会感受身边的每一件事情和每一丝情绪,认为这会给自己带来快乐与幸福,没有过去,也没有未来,当下的满足感才是最重要的。

让我想起曾经的一段经历

几年前我在老东家做技术总监,面试过一个刚毕业的大学生。跟他聊了几句后发现没什么深度,最基本的排序算法也说不出运行原理。我打算用一个开放轻松的问题结束面试,我问 “你大学期间收获最大的是什么?”,这名刚毕业的大学生给我答复是 ”收获了快乐,跟室友一起玩了不少游戏,感觉很快乐“,这个回答竟然让我一个面试官语塞。

这是一个活在当下的例子,很快乐是真的,大学四年白白浪费也是真的,四年里无时无刻不在都在寻求自己当下的满足感,舒适的满足感让他不再有意愿抬起头来去看更远的地方。

可真实的人终归还是要「活在未来」,放弃一些当下的感受,如同一家公司那样经营自己,用有限的资源开辟更大的资本,把自己当作产品,不断地匹配市场需求并精进自身能力。

巴菲特的投资生涯就是活在未来最鲜活的例子

巴菲特当前的金融净资产为845亿美金,其中842亿是在50岁之后赚到的,50岁后赚到的里面有815亿是在65岁之后赚到的,而巴菲特从10岁就开始投资,如果他30岁就停止,他手上也只会有100万美元。

就如同之前我提过的,不是因为看见所以相信,而是因为相信所以看见。你相信你的积累可以在未来产生复利效应,那么你就会放下一部分当下,聚焦在你相信的事情上面,如同巴菲特一样,时间不是成本,是杠杆。

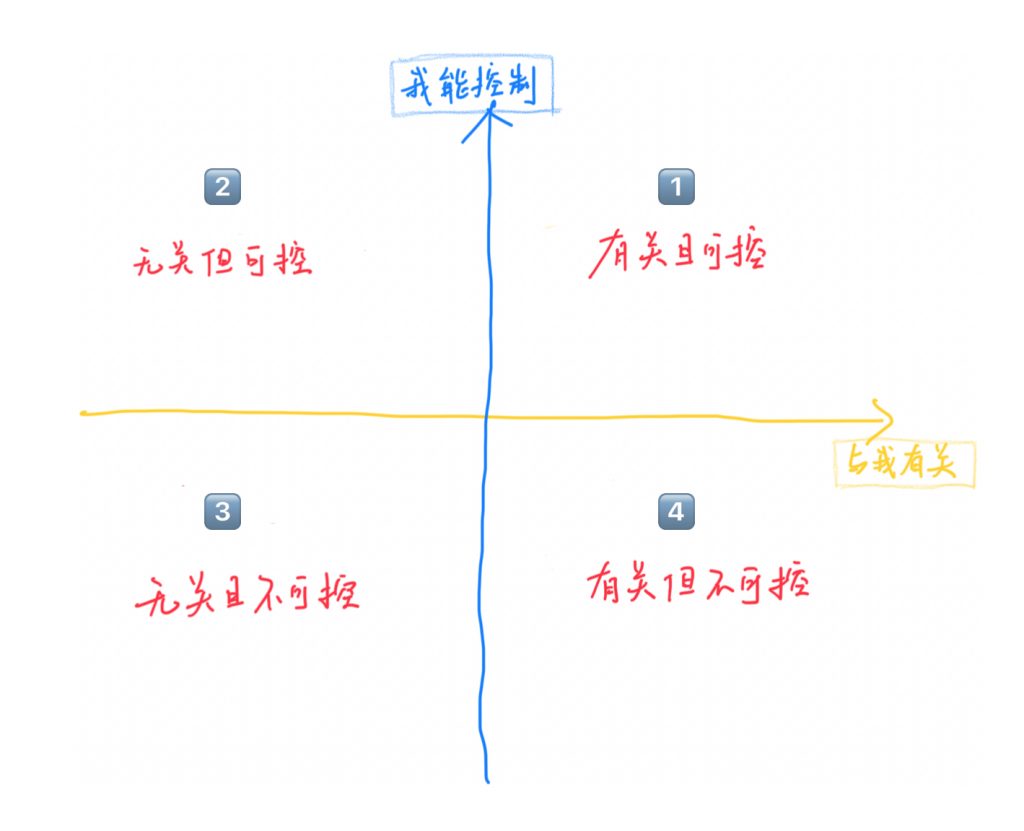

话说回来,既然事情的「与我有关」和「我能控制」是最关键变量,我在理解这个道理后,用这两个变量制作了一个很实用的工具,我把这个工具称作「事件分离器」。把遇到的事情全都分离一遍,就可以粗略地知道,哪些事情是我应该关注的,哪些事情是在浪费我时间。

图中的四个象限,分别对应了四类事情:

- 与我无关且我不能控制的事情

- 与我有关但不受我控制的事情

- 与我无关但我可以控制的事情

- 与我有关且我能控制的事情

我们常用的对事情的重要和紧急程度分类排序的方法,更多是在多人参与的项目中起到作用,用来对齐参与人员对事情的认识。但即便是最重要的事情,放到自己身上,也不一定与自己有关。判断一件事情是否与自己有关,不是看当下这件事情多么的紧急、能给我带来多少情绪价值,而是看过一段时间后,事情能否持续在自己身发挥积极的作用。此时,把是否能控制作为与我有关事情的一个额外属性,对于我无法控制的事情,由于影响因素过多,只需要尽我最大的努力做好就行了,不必过于纠结于事情的结果。此时,我的关注度优先放在与我有关且我能控制的事情,其次是与我有关但不受我控制的事情,其他的事情都不在我的考虑范围内。

| 我关注的事情 | 浪费我时间的事情 |

|---|---|

| 写好「100个思考」专栏 | 过年走亲访友 |

| 跑通一款产品的完整闭环 | 同事和领导对我有意见 |

| 读一本能解决自己问题的书 | 同学聚会 |

| 观察并学习别人的做事方法 | 逛街 |

| 回顾本周的一些思考碎片 | 口腹之欲 |

| 学好使用ChatGPT | 刷刷小红书 |

| 上下班通勤的时间怎么使用 | 帮领导制作PPT |

| … | … |

显而易见,我关注的事情都是从自身出发,做好自己能控制的部分,或许很长时间才会产生事情的效果;而浪费我时间的事情,都是当下能让我获得快乐,但快乐转瞬即逝的事情。当下的快乐与未来的收益,两者不是一个博弈的过程,而是作为主体的主动选择,可能我会因为要读一篇论文而无法出门美餐一顿,但美食的作用效果只有短短几个小时,而论文的效应会内化在我的做事方法上面,从理性的投资角度来看,同样的成本,换来的是完全不同量级的收益。

推荐阅读